知っておきたい排水勾配の基礎知識と困ったときの解決策

住宅やビルの排水システムにおいて、「排水勾配」は目に見えにくい部分ながら、建物の快適性と耐久性を左右する重要な要素です。適切な排水勾配が確保されていないと、水が滞留して悪臭や雑菌の繁殖を引き起こし、最悪の場合は逆流や配管の腐食につながることもあります。

しかし、「排水勾配がとれない」という問題は、特に既存建物のリフォームや制約のある空間での設置時に頻繁に発生します。限られた高さの中で必要な排水勾配を確保することは技術的な難題であり、多くの住宅所有者や設計者を悩ませています。

適切な排水勾配が確保できないと、日常生活における排水の遅れ、配管の詰まり、水漏れといった問題が発生するだけでなく、長期的には建物の構造や床下環境の悪化にもつながります。

この記事では、排水勾配の基本から、「排水勾配がとれない」という問題の解決策まで、包括的に解説していきます。

目次

1. 排水勾配の基礎知識

標準的な排水勾配の数値と規格

排水勾配とは、排水管が水平面に対してどれだけ傾いているかを示す値で、一般的には「1/100」のような分数形式で表現されます。これは100cmの水平距離に対して1cmの高低差をつけることを意味します。勾配に関する記載のある法令や基準等については、例えば、以下の通り。

下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号)第八条 五に、「管渠の勾こう配は、やむを得ない場合を除き、百分の一以上とすること。」との記述があります。

また、排水設備設計施工基準(平成9年9月29日 要領第11号)には、以下の記述があります。

11 汚水を排除する排水設備の設計は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。

(1) 排水管

① 排水本管の内径は100mm、勾配は100分の2を原則とする。

勾配が100分の2によりがたい場合は、工事計画の際に協議するものとする。

② 排水管の内径及び勾配は、次の区分による。

| 使用区分 | 排水管の内径 | 敷設勾配 |

| 小便器、手洗器、洗面器 | 50mm以上 | 5/100以上 |

| 炊事場、風呂、洗濯場 | 75mm以上 | 3/100以上 |

| 大便器 | 100mm | 2/100以上 |

参考情報:

下水道法施行令(昭和三十四年政令第百四十七号):https://laws.e-gov.go.jp/law/334CO0000000147/

排水設備設計施工基準(平成9年9月29日 要領第11号):https://www1.g-reiki.net/urugi/reiki_honbun/v000RG00000441.html#shoshi-inf-span

正しい排水設計の重要性

排水設計は建物全体の設計過程の中で比較的地味な位置づけですが、後から修正することが困難なため、初期段階での正確な設計が非常に重要です。適切な排水勾配を確保することで、以下のメリットが得られます:

- 排水の円滑な流れによる詰まりの防止

- 悪臭の発生防止

- 配管寿命の延長

- メンテナンスコストの削減

2. 「排水勾配 とれない」問題の実態

排水勾配が確保できない一般的な原因

「排水勾配がとれない」状況が発生する主な原因には、以下のようなものがあります:

- 床下スペースの不足:特に古い木造住宅やマンションでは、床下空間が十分に確保されていないことが多く、必要な勾配を取るための高さが不足します。

- 構造体との干渉:梁や基礎などの構造部材が配管経路を妨げ、理想的な勾配がとれないケースがあります。

- 既存配管との接続制約:既存の下水道接続部分が高い位置にあると、そこまでの勾配を確保するのが困難になります。

- 床高制限:特に集合住宅では、階下への影響を考慮して床の高さに制限があることが多く、十分な勾配を確保できません。

既存建物でのリフォーム時の制約

リフォーム時には特に「排水勾配がとれない」問題が顕著になります。既存の構造を大きく変更できないため、以下のような制約に直面します:

- 既存の床高を大幅に変更できない

- 天井高の確保が必要(特に低層階)

- 周辺設備との取り合いが複雑

- 下層階への影響を最小限にする必要がある

地下や低層階での排水問題

特に地下や1階部分では、下水道本管との位置関係から「排水勾配がとれない」ケースが多発します。地下階では、下水道本管より低い位置に排水設備を設置するため、自然勾配による排水が物理的に不可能になることがあります。

高さ制限がある場所での排水の課題

マンションのベランダや屋上、狭小住宅のユーティリティスペースなど、高さに制限がある場所では、十分な排水勾配を確保することが極めて困難です。こうした場所では、わずか数センチの高さの違いが大きな問題となります。

3. 従来の排水勾配問題の解決策

リフォーム時の排水勾配確保テクニック

従来のリフォームでは、排水勾配の問題に対して以下のような対応が取られてきました:

- 床のかさ上げ:最も一般的な方法ですが、段差ができるため出入口や他の部屋との兼ね合いが課題となります。

- 天井の一部を下げる:下層階の天井を部分的に下げて配管スペースを確保する方法です。

- 迂回配管:勾配を確保できる別ルートを探す方法ですが、配管距離が長くなるためコストアップと流れの効率低下が懸念されます。

限られたスペースでの排水勾配の最適化方法

限られたスペースでは、以下のような工夫が行われています:

- 排水管径の最適化:流量に合わせて適切な径の配管を選定し、必要勾配を最小化する。

- 段差の分散:一か所で大きな段差を作るのではなく、複数箇所で小さな段差を作る方法。

床のかさ上げの考慮点

床のかさ上げは最も一般的な解決策ですが、実施には様々な考慮点があります:

- かさ上げ高さの計算:必要な排水勾配から逆算して最小限のかさ上げ高さを決定。

- 段差処理:かさ上げによって生じる段差の処理方法(スロープ、ステップなど)。

- 防水・防音対策:かさ上げ部分の防水性と防音性の確保。

- 既存ドアの調整:ドアの高さや開閉方向の調整が必要になることがある。

4. DIYで排水勾配を調整する方法

簡単な自己診断方法

排水勾配の問題をDIYで診断する方法としては:

- 水の流れを観察する:排水口から水を流し、滞留する箇所がないか確認する。

- 道具を用いた計測:水平器や水糸を使って床や配管の傾きを測定する。

小規模な調整のためのDIY手法

小規模な排水勾配の調整であれば、以下のようなDIY手法が有効です:

- 配管サポート(パイプサポート)の調整:排水管を支えるサポートの高さを調整して勾配を変更する。

- 部分的な床の修正:排水口周辺の床だけを部分的に削るか、かさ上げする。

- 流し台・浴槽等の高さ調整:設備自体の高さを調整して相対的な勾配を確保する。

必要な道具と材料

DIYで排水勾配を調整する際に必要な主な道具と材料:

- 水準器・水平器・傾斜計

- メジャー・スケール

- 配管サポート材

- シムプレート

- モルタル・セメント(床修正用)

- 配管接続部品(エルボ・継手など)

5. 排水勾配が適切かどうかを確認する方法

専用の測定器具の使用法

排水勾配の正確な測定には、以下のような専門器具が使われます:

- デジタル水準器・水平器:正確な角度を0.1度単位で測定可能。

- レーザーレベル:広範囲の高低差を正確に測定できる。

- 排水勾配計・排水勾配器:配管専用の勾配測定器。

これらの器具を使用する際は、基準点をしっかり設定し、複数箇所で測定して平均値を取ることが重要です。

プロによる検査の重要性

DIYでの確認には限界があるため、以下のような場合はプロによる検査が推奨されます:

- 定期的な排水管のメンテナンス時

- 排水の流れが明らかに悪くなった時

- リフォームや設備入れ替えの計画時

- 建物購入前の事前調査時

プロによる検査では、カメラによる配管内部調査や圧力テストなど、より専門的な診断が可能です。

6. 排水勾配問題の解決策における課題

床のかさ上げの問題点

床のかさ上げは一般的な解決策ですが、以下のような問題点があります:

- 段差の発生:ドア開口部や隣接する部屋との間に段差が生じる。

- 天井高の減少:特に天井が低い古い住宅では、居住性が低下する恐れがある。

- 設備の再調整:ドア、収納、固定家具など周辺設備の高さ調整が必要になる。

- 工事の大規模化:一部屋だけでなく、周辺部屋も含めた大規模工事になりやすい。

配管経路変更の難しさ

配管ルートの変更には以下のような課題があります:

- 構造体への影響:梁や基礎などの構造部材を避ける必要がある。

- 距離の増加:迂回することで配管距離が長くなり、流れの効率が低下する。

- 既存設備との干渉:電気配線や給水管など他の設備との干渉を避ける必要がある。

- メンテナンス性の低下:複雑な経路になるとメンテナンスが困難になる。

コスト高や工事期間の長期化

排水勾配問題の解決は、想定以上のコストと時間がかかることが多いです:

- 予想外の追加工事:壁や床を開けてみると予想外の問題が見つかることが多い。

- 生活への影響:水回りは日常生活に直結するため、工期延長は大きな負担となる。

- 関連工事の発生:電気・給水・ガスなど他のインフラ工事も必要になることがある。

構造上の制約による限界

以下のような構造的制約がある場合、従来の方法では解決が困難です:

- 基礎の高さ制限:特に地下や1階では、基礎との関係で十分な勾配がとれない。

- マンションの床スラブ:コンクリートスラブに穴をあけられる範囲が限られている。

- 低層階の排水:下水道本管より低い位置からの排水が物理的に不可能。

こうした複雑な「排水勾配がとれない」状況では、従来の工法だけでは解決が難しく、新たなアプローチが必要とされています。

7. 新しい解決策:排水圧送ポンプの活用

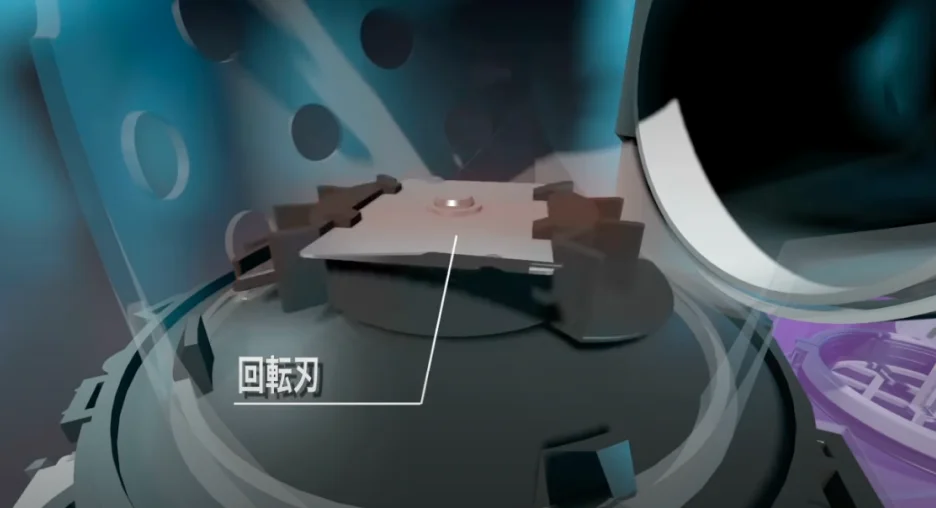

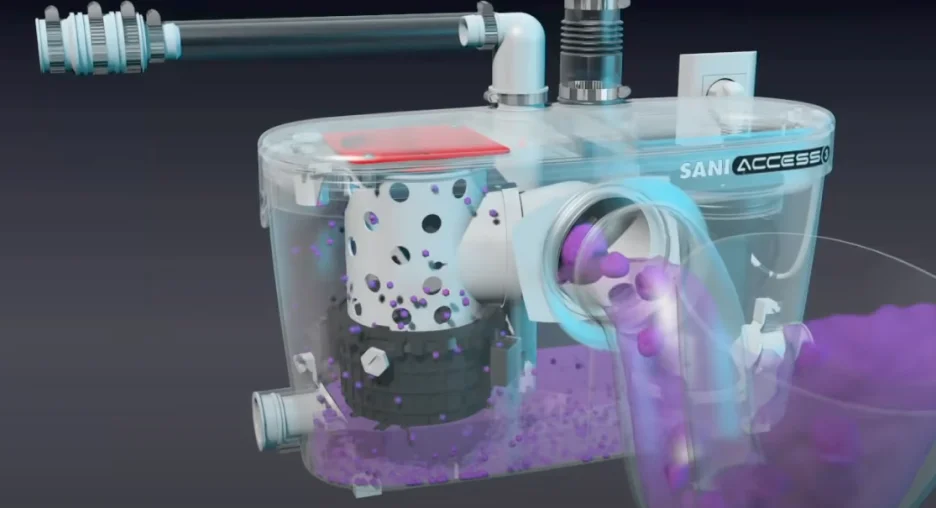

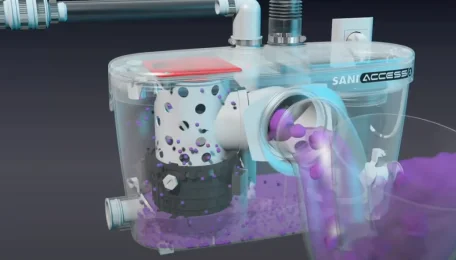

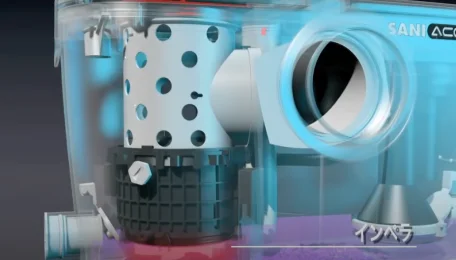

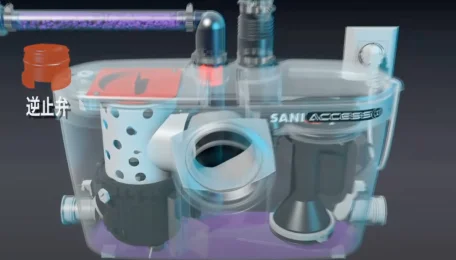

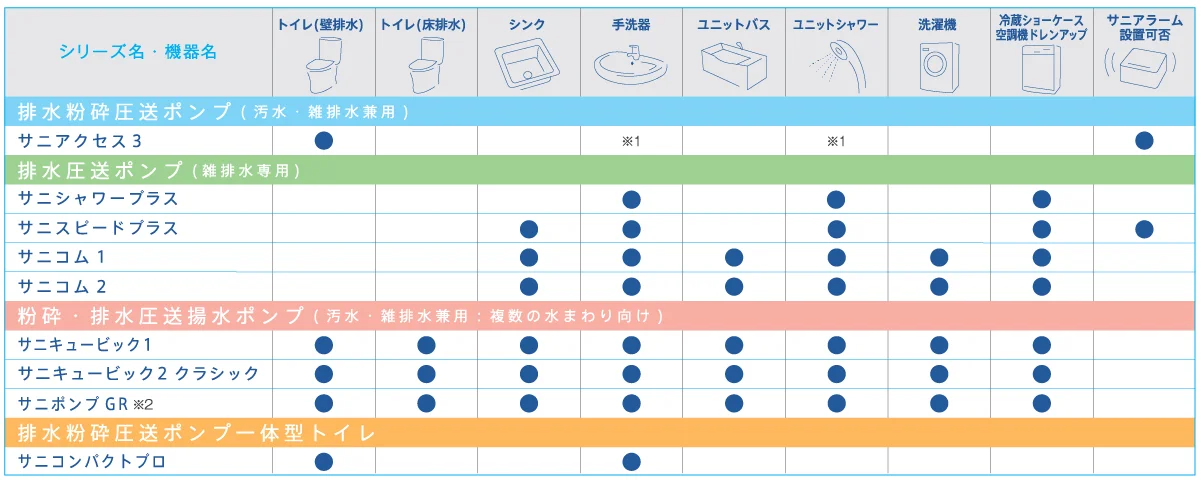

排水圧送ポンプとは

排水圧送ポンプとは、モーター駆動によるポンプで強制的に水を送り出すことで排水を実現します。自然勾配による排水ではなく、機械的な力で排水を押し出すシステムです。これにより「排水勾配がとれない」という物理的制約を克服します。つまり、「排水勾配を是正する」という発想ではなく、「排水勾配を意識せずに既存の排水管等へ送り出す」ことで排水を実現するという仕組みです。

従来の工法と比較したメリット

排水圧送ポンプを導入することで、「排水勾配がとれない」場所でも以下のようなメリットが得られます:

- 工期短縮:床の大規模なかさ上げや配管ルート変更が不要になり、工期が大幅に短縮

- コスト削減:関連工事の簡素化により、総工事費が削減可能

- 設置自由度:排水管の位置に縛られず、レイアウトの自由度が向上

- 最小限の改修:既存の床や壁を最小限の改修で済むため、建物への影響が小さい

- 後付け可能:既存建物への後付けが比較的容易

8. 排水圧送ポンプの導入事例

「排水勾配がとれない」状況での成功事例

9. 排水圧送ポンプのよくある質問(FAQ)

「排水勾配がとれない場所でも設置できますか?」

はい、排水圧送ポンプは「排水勾配がとれない」場所こそ真価を発揮します。従来の自然勾配に頼る排水方式とは異なり、機械的な力で排水を押し出すため、勾配がなくても、あるいは逆勾配であっても排水が可能です。ポンプからの吐出排水の垂直揚程能力3m〜10mであるため、下水道本管より低い場所からの排水も実現できます。

「既存の配管システムとの互換性は?」

排水圧送ポンプは基本的に既存の配管システムとの互換性があります。接続部分は標準的な配管サイズに対応しており、一般的なトイレ、洗面台、浴室、キッチンなどの排水設備に接続可能です。

「メンテナンス頻度や方法は?」

一般的な汚水槽に義務付けられている”法定点検が必要ない”というのは、ランニングコストの点でもメリットです。寿命は平均的な使用で一般家庭で使用の場合10年程度(これは温水洗浄便座と同等ということです)とされていますが、一般家庭での使用であれば、年に1回程度の点検が推奨されます。ポンプ内部のフィルターの清掃や、作動状態の確認が主なメンテナンス内容です。

寿命は平均的な使用で10年程度とされていますが、使用頻度や排水の内容によって変わります。交換時は専門業者によるポンプユニットの交換工事が必要ですが、周辺配管や設備に手を加える必要はありません。

「騒音は気になりませんか?」

騒音について: 最新の排水圧送ポンプは静音設計が進んでおり、モデルごとに以下のとおりです。

● サニアクセス3:65~70dB

● サニシャワープラス:56~60dB

● サニスピードプラス :60~65dB

● サニキュービック2クラシック:85~90dB

※本測定値は機器より1m離れた場所での測定であり、また無響室で測定されたものではありません。

通常のトイレの洗浄音が1mの距離で60dB程度※と言われているため、大きな差は無いものと考えています。また、実際に稼働して音が出ている時間も3〜4秒程度のため、気にならないというお声をいただいています。

※参考:日本騒音調査:https://www.skklab.com/standard_value

10. まとめ:排水勾配問題を解決するための最適な選択

記事のポイント再確認

本記事では、「排水勾配」の基本的な知識から、「排水勾配がとれない」という問題の実態、そして従来の解決策と新しい対応策まで解説してきました。

特に重要なポイントは以下の通りです:

- 適切な排水勾配は、水回りの快適性と建物の耐久性に直結する重要要素です

- 様々な制約により「排水勾配がとれない」状況は多くの建物で発生しています

- 従来の解決策(床のかさ上げなど)には多くの制約とデメリットがあります

- 排水圧送ポンプは「排水勾配がとれない」問題に対する新しいソリューションです

排水勾配問題の重要性の再確認

排水勾配の問題は一見地味ですが、見過ごすと以下のような深刻な問題につながります:

- 排水不良による悪臭や衛生問題

- 水漏れによる建物の損傷

- 生活の快適性の低下

- 資産価値の減少

これらの問題を未然に防ぐためにも、新築時はもちろん、リフォームの際にも排水勾配について十分に検討することが重要です。

SFA社の排水圧送ポンプが提供する価値

SFA社の排水圧送ポンプは単なる排水設備ではなく、「排水勾配がとれない」という従来の制約を根本から解決するソリューションとして価値があります。

- 設計の自由度を高め、水回りのレイアウトを最適化できる

- 工期短縮とコスト削減により、リフォームのハードルを下げる

- 既存建物の再生や有効活用の可能性を広げる

- 地下室や低層階など、従来活用が難しかった空間の価値を高める

相談・問い合わせへの誘導

「排水勾配がとれない」とお悩みの方は、まずは専門家に相談することをお勧めします。現場の状況や制約条件によって最適な解決策は異なるため、プロの視点での診断が重要です。

SFA社の排水圧送ポンプについて詳しく知りたい方、導入をご検討の方は、お問い合わせください。